|

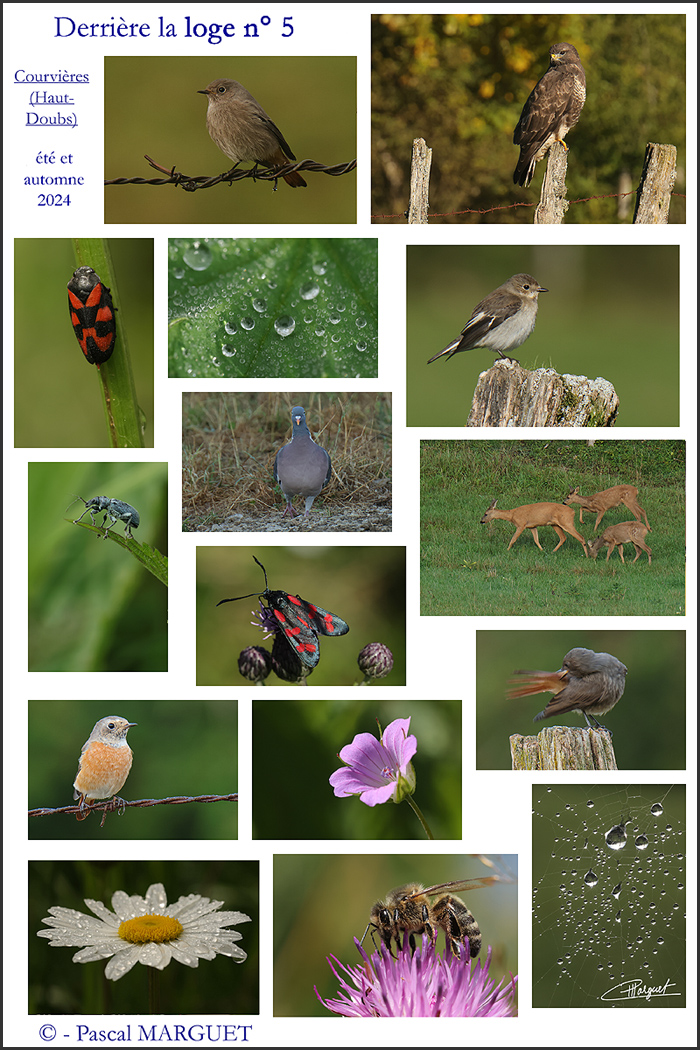

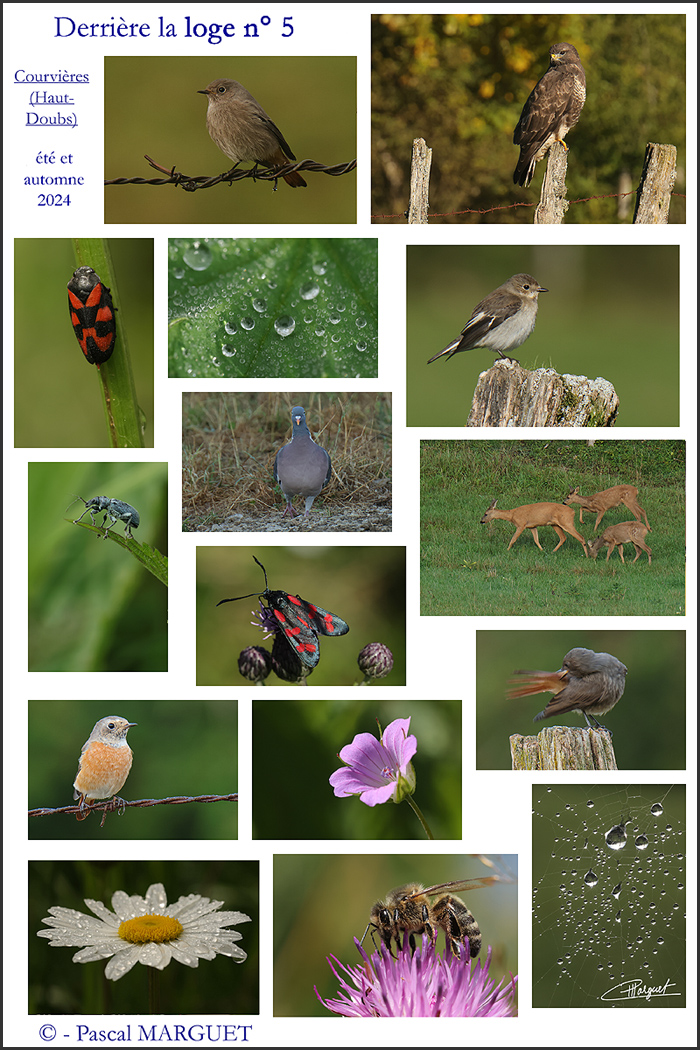

Nouveau poster pour la Margotte !  Eté et automne 2024 à la loge n° 5 |

Le Trochiscanthe nodiflore [TN]

n°950 (2024-50)

mardi

10 décembre 2024

"Lettre hebdomadaire" du site "Rencontres

Sauvages"

explications sur le nom de cette lettre :

[ici]

ou [ici]

Si cette page ne s'affiche pas correctement,

cliquez [ici]

|

Pour regarder et écouter,

|

|

Nouveau poster pour la Margotte !  Eté et automne 2024 à la loge n° 5 |

|

Mésange charbonnière Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 6 octobre 2024

Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 6 octobre 2024

Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 20 octobre 2024

Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 20 octobre 2024

Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 20 octobre 2024

Mésange charbonnière

Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 3 novembre 2024

Mésange bleue Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot dimanche 10 novembre 2024     <image recadrée>

Mésange charbonnière Courvières (Haut-Doubs), Champ-Margot lundi 11 novembre 2024 |

|

"Chapitre 1 Ma mère me demanda de l’accompagner pour vendre la maison. Elle était arrivée à Barranquilla le matin même, venant du lointain village où vivait la famille, et elle n’avait pas la moindre idée de la façon de me trouver. En interrogeant ici et là des connaissances, on lui avait conseillé de faire un tour à la librairie Mundo ou dans les cafés voisins, où j’allais deux fois par jour discuter avec mes amis écrivains. Celui qui l’avait renseignée l’avertit : « Fais attention, ils sont tous fous à lier. » Elle arriva à midi tapant. Elle se faufila de son pas léger entre les tables couvertes de livres, se planta devant moi, me regarda droit dans les yeux avec le sourire malicieux de ses meilleurs jours et, avant que j’aie pu réagir, elle me dit : « Je suis ta mère. » Quelque chose en elle avait changé qui m’empêcha de la reconnaître tout de suite. Elle avait quarante-cinq ans. Si l’on additionne ses onze accouchements, elle avait passé presque dix ans de sa vie enceinte et au moins autant à allaiter ses enfants. Ses cheveux étaient devenus gris avant l’âge, ses yeux semblaient plus grands et moins vifs derrière sa première paire de lunettes à double foyer, elle observait le deuil strict et sévère de sa mère, mais elle avait encore la beauté romaine de la photo de son mariage, ennoblie à présent par une aura automnale. Avant tout, avant même de m’embrasser, elle me dit sur le ton cérémonieux qu’elle avait toujours eu : « Je suis venue te demander de m’accompagner pour vendre la maison. » Elle n’eut pas besoin de préciser où ni laquelle, car pour nous il n’en existait qu’une au monde : la maison de mes grands-parents à Aracataca, où j’avais eu la chance de naître et où je n’étais pas revenu depuis l’âge de huit ans. Je venais d’abandonner mes études de droit après six semestres consacrés tout entiers à lire ce qui me tombait sous la main et à apprendre par cœur la poésie inimitable du Siècle d’or espagnol. J’avais lu, dans des traductions que l’on m’avait prêtées, tous les livres nécessaires pour apprendre à construire un roman, et j’avais publié dans des suppléments culturels six nouvelles qui avaient soulevé l’enthousiasme de mes amis et retenu l’attention de quelques critiques. J’allais fêter le mois suivant mon vingt-troisième anniversaire et, si j’avais échappé à la conscription, j’étais déjà décoré de deux blennorragies et fumais, sans pressentiment aucun, deux paquets par jour de cigarettes vénéneuses. Je partageais mes loisirs entre Barranquilla et Carthagène des Indes, sur la côte caraïbe de la Colombie, je survivais comme un prince grâce à ce que me rapportaient mes chroniques quotidiennes dans El Heraldo, c’est-à-dire avec moins que rien ou presque, et je dormais autant que possible bien accompagné là où la nuit me surprenait. Comme si l’incertitude sur mes ambitions et ma vie chaotique ne me suffisaient pas, je m’apprêtais à publier avec un groupe d’amis une revue audacieuse et sans moyens à laquelle Alfonso Fuenmayor travaillait depuis trois ans. Que pouvais-je désirer de plus ? Moins par goût que par manque d’argent, j’étais en avance de vingt ans sur la mode : moustache en bataille, cheveux ébouriffés, blue-jeans, chemises à fleurs luxuriantes et sandales de moine. Dans l’obscurité d’une salle de cinéma, une amie avait dit à quelqu’un sans savoir que je me trouvais à côté : « Ce pauvre Gabito est un cas désespéré. » Si bien que lorsque ma mère me demanda de l’accompagner pour vendre la maison, je n’eus aucune peine à lui répondre oui. Elle me déclara qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent, et par fierté je lui répondis que je paierais mon voyage. Je ne pouvais pas compter sur le journal. On me donnait trois pesos par article et par jour, quatre pour un éditorial quand un des éditorialistes attitrés était absent, et cela me suffisait à peine pour vivre. Je voulus demander une avance, mais le directeur me rappela que ma dette se montait à plus de cinquante pesos. Cette après-midi-là, j’osai ce qu’aucun de mes camarades n’aurait été capable de faire. En sortant du café Colombia, près de la librairie, j’abordai notre vieux maître don Ramón Vinyes, le libraire catalan, et lui demandai de me prêter dix pesos. Il n’en avait que six. Bien sûr, ni ma mère ni moi n’aurions pu imaginer que cet innocent voyage de deux jours serait à ce point déterminant qu’une longue vie bien remplie ne suffirait pas pour le raconter. Aujourd’hui, à soixante-quinze ans passés, je sais que cette décision a été la plus importante parmi toutes celles que j’ai eu à prendre au cours de ma carrière d’écrivain. C’est-à-dire la plus importante de ma vie. Jusqu’à l’adolescence, la mémoire est tournée vers l’avenir plus que vers le passé, et les souvenirs que j’avais gardés de ce village n’étaient pas encore idéalisés par la nostalgie. Je me le représentais tel qu’il était : un endroit situé au bord d’un fleuve aux eaux diaphanes qui roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques, où il faisait bon vivre et où tout le monde connaissait tout le monde. Le soir, en décembre surtout, lorsque les pluies étaient loin et l’air cristallin, les pics blancs de la sierra Nevada de Santa Marta semblaient se rapprocher des bananeraies de la rive opposée. De là, on pouvait voir les Indiens arawaks courir comme des colonnes de fourmis sur les corniches de la montagne, avec leurs sacs de gingembre sur le dos, mastiquant de la coca qui leur rendait la vie supportable. Les enfants rêvaient de faire des boules avec la neige éternelle et de jouer à la guerre dans les rues torrides. Car la chaleur était si invraisemblable, surtout à l’heure de la sieste, que les adultes s’en plaignaient comme si chaque jour elle les prenait par surprise. Depuis toujours j’avais mille fois entendu dire que la voie ferrée et les baraquements de l’United Fruit Company avaient été construits de nuit, parce que pendant la journée on ne pouvait toucher les outils chauffés à blanc par le soleil. Le seul moyen de se rendre de Barranquilla à Aracataca était de prendre un bateau à moteur délabré qui naviguait sur un canal creusé par les esclaves à l’époque coloniale, puis traversait un vaste marécage d’eaux troubles et désolées jusqu’au mystérieux village de Ciénaga. Là, on prenait le train qui avait été jadis le meilleur du pays, et le trajet final s’effectuait à travers les plantations de bananiers, non sans de fréquentes et paresseuses haltes dans des gares solitaires et des hameaux poussiéreux et brûlants. Tel fut le voyage que nous entreprîmes, ma mère et moi, le samedi 18 février 1950, veille de carnaval, à sept heures du soir, sous une pluie diluvienne hors de saison, avec trente-deux pesos en poche qui nous suffiraient tout juste pour rentrer au cas où nous ne parviendrions pas à vendre la maison aux conditions prévues. Les alizés étaient si violents cette nuit-là, qu’une fois arrivés au port fluvial j’eus du mal à convaincre ma mère de monter sur le bateau. Ses craintes étaient fondées. Les embarcations étaient des imitations à échelle réduite des bateaux à aubes de La Nouvelle-Orléans, et leurs moteurs à essence faisaient trembler, comme sous l’effet d’une fièvre maligne, tout ce qui se trouvait à bord. Dans leur petit salon on pouvait accrocher des hamacs à différentes hauteurs, et les gens, encombrés de bagages, de cabas, de cages à poules et même de cochons, se bousculaient pour se faire une place sur les bancs en bois. Les quelques cabines suffocantes comprenaient deux lits de camp, presque toujours occupés par des petites putes misérables prêtes à répondre aux urgences tout le temps que durait le voyage. Nous avions embarqué au dernier moment et, comme toutes les cabines étaient occupées et que nous n’avions pas de hamac, nous prîmes d’assaut deux chaises en fer dans le couloir central où nous nous préparâmes à passer la nuit. Ainsi que ma mère l’avait craint, la tempête malmena la téméraire embarcation alors que nous naviguions sur le Magdalena, dont l’humeur si près de l’embouchure est tout océanique. Au port, j’avais fait provision de cigarettes, les moins chères, un tabac brun roulé dans du papier qui n’était pas loin de ressembler à de la paille, et je me mis à fumer comme je le faisais alors, en allumant une cigarette au mégot de la précédente, tandis que je relisais Lumière d’août de William Faulkner, le plus fidèle de mes démons tutélaires. Ma mère s’agrippa à son chapelet comme à un câble assez fort pour désensabler un tracteur ou remorquer un avion en plein ciel, et comme toujours ne demanda rien pour elle mais implora longue vie et prospérité pour ses onze orphelins. Sa supplique dut parvenir là où il fallait car, dès que nous nous engageâmes dans le canal, la pluie se fit plus fine et la brise si légère qu’elle parvenait tout juste à chasser les moustiques. Ma mère rangea alors son rosaire, et pendant un long moment observa en silence la vie tumultueuse qui s’agitait autour de nous. Elle était née dans une modeste maison et avait grandi à l’époque de l’éphémère splendeur de la compagnie bananière, ce qui lui avait au moins permis de fréquenter le collège de la Presentación de la Santísima Virgen, à Santa Marta, où elle avait reçu une éducation de petite fille riche. Pendant les vacances de Noël, elle brodait sur un métier avec ses amies, jouait du clavecin dans les fêtes de charité et assistait, flanquée d’une tante qui lui servait de chaperon, aux bals très sélects de la timide aristocratie locale. Nul ne l’avait jamais vue en compagnie d’un garçon jusqu’au jour où elle épousa, contre la volonté de ses parents, le télégraphiste du village. Depuis lors, ses qualités les plus grandes avaient toujours été son sens de l’humour et cette santé de fer que les ruses de l’adversité ne réussirent jamais à ébranler. Mais le plus surprenant, et le plus évident aussi, était l’exquise habileté avec laquelle elle dissimulait son incroyable force de caractère. Née sous le signe du Lion, elle en était le paradigme parfait. Cela lui avait permis d’asseoir un pouvoir matriarcal qui s’étendait jusqu’aux branches les plus éloignées de la famille et aux lieux les plus reculés, une sorte de système planétaire qu’elle dirigeait de sa cuisine d’une voix frêle, sans ciller, tandis que bouillait la marmite de haricots. En la voyant supporter sans broncher ce voyage éreintant, je me demandais comment elle avait pu juguler si vite et avec tant de maîtrise les injustices de la pauvreté. Rien ne pouvait être pire que cette terrible nuit pour la mettre à l’épreuve. Les moustiques carnassiers, la chaleur dense et nauséabonde qui montait de la vase soulevée au passage du bateau, l’agitation des passagers éveillés qui n’arrivaient plus à trouver une position convenable, tout semblait fait exprès pour ébranler le caractère le plus équilibré. Immobile sur sa chaise, ma mère restait impavide tandis que les petites marchandes d’amour, déguisées en hommes ou en ingénues, récoltaient les fruits du carnaval dans les cabines voisines. Elle était assise à côté d’une porte par où entrait et sortait une fille accompagnée chaque fois d’un homme différent. Je crus que ma mère ne l’avait pas remarquée, mais au bout d’une heure, alors que le manège s’était répété quatre ou cinq fois, elle la regarda avec tristesse s’éloigner au bout du couloir et soupira : « Pauvres gosses, travailler n’est rien à côté de ce qu’elles font pour vivre. » Elle demeura ainsi jusque vers minuit, quand, fatigué de lire dans cette insupportable trépidation et sous la lumière sordide du couloir, je vins m’asseoir près d’elle pour fumer, essayant de m’extirper des sables mouvants du comté de Yoknapatawpha. J’avais abandonné mes études l’année précédente, dans l’illusion audacieuse de pouvoir vivre du journalisme et de la littérature sans avoir besoin de rien apprendre, m’accrochant à une phrase que j’avais lue, je crois, dans Bernard Shaw : « Dès mon plus jeune âge j’ai interrompu mes études pour aller à l’école. » Je n’avais pas le courage d’en parler à quiconque, parce que je sentais, sans pouvoir me l’expliquer, que mes motifs ne valaient que pour moi-même. J’aurais perdu mon temps si j’avais tenté de justifier une telle folie auprès de mes parents qui avaient mis tant d’espoir en moi et dépensé un argent qu’ils ne possédaient pas. Surtout mon père, qui m’aurait tout pardonné sauf de ne pas accrocher au mur le diplôme universitaire qu’il n’avait pas eu la chance d’obtenir. Le dialogue avec lui était rompu. Presque une année plus tard, j’en étais encore à me dire que j’aurais dû aller le voir pour lui expliquer ma décision, quand ma mère était apparue en me demandant de l’accompagner pour vendre la maison. Elle ne fit allusion à cette affaire que tard dans la nuit, sur le bateau, quand elle eut la révélation surnaturelle que le moment était venu de me dire ce qui était sans doute la véritable raison de son voyage. Pendant des nuits et des nuits, bien avant de se décider à cette expédition, elle avait dû peser et mesurer au millimètre près ces mots qu’elle prononça sur un ton lui aussi préparé de longue date : « Ton père est très

triste. »..."

Gabriel Garcia MARQUEZ (dit

"Gabo") - Vivre pour la raconter  Gabo,

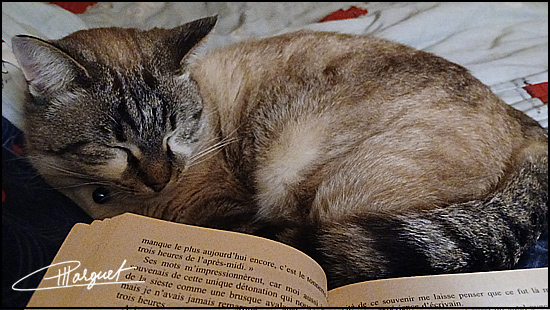

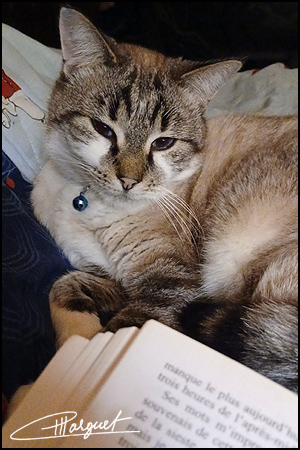

pendant que je lis Gabo...

|

|