Suggestion de

lecture :

"

XIX

SOUVENIRS D’ENFANCE

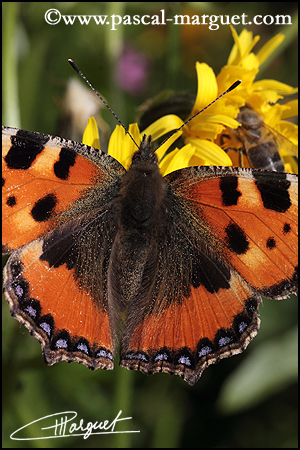

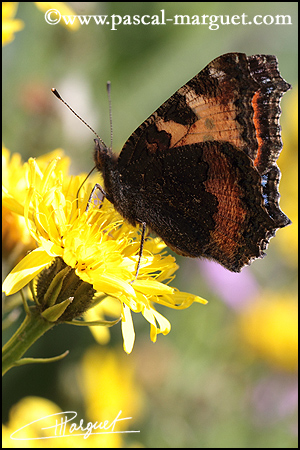

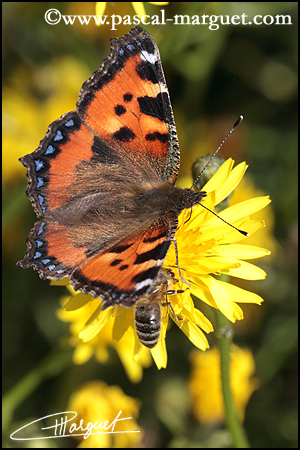

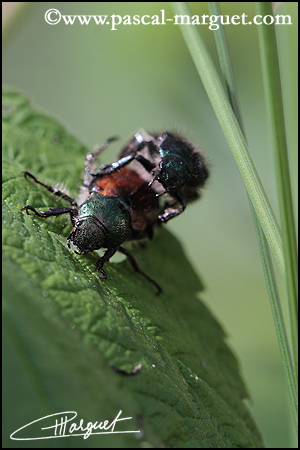

Presque à l’égal

de l’insecte, joie de l’enfant, qui se complaît à

élever Hannetons et Cétoines sur un lit d’aubépine

fleurie, dans une boîte percée de trous ; presque

à l’égal de l’oiseau, irrésistible tentation avec

ses nids, ses œufs, ses petits ouvrant leur bec

jaune, le champignon m’a de bonne heure séduit par

ses colorations si variées. Naïf garçonnet

étrennant ses premières bretelles, et commençant à

se retrouver dans le grimoire de la lecture, je me

revois en extase devant le premier nid trouvé et

le premier champignon cueilli. Racontons ces

graves événements. La vieillesse aime à ruminer le

passé.

Temps

bienheureux où la curiosité s’éveille et nous

dégage des limbes de l’inconscience, votre

lointain souvenir me fait revivre mes plus belles

années. Surprise par un passant dans sa sieste au

soleil, la jeune couvée de la perdrix

précipitamment se disperse. Chacun, gracieuse

boule de duvet, s’enfuit et disparaît dans les

broussailles ; mais la tranquillité revenue,

à la première note d’appel, tous reviennent sous

l’aile maternelle.

Ainsi

reviennent, rappelés par l’évocation, mes

souvenirs d’enfance, autres oisillons tant

déplumés par les ronces de la vie. Divers,

échappés des buissons, ont la tête endolorie, le

pas chancelant ; divers manquent, étouffés

dans quelque recoin des halliers ; divers

sont conservés dans leur pleine fraîcheur. Or de

ces échappés à la griffe du temps, les plus

vivaces sont les premiers nés. La molle cire de la

mémoire enfantine s’est convertie pour eux en

bronze inaltérable.

Ce jour-là,

riche d’une pomme pour mon goûter et libre de mon

temps, je me proposais de voir la crête de la

colline voisine, jusqu’ici pour moi confins du

monde. Il y a tout là-haut une rangée d’arbres

qui, tournant le dos au vent, s’inclinent et

s’agitent comme pour se déraciner et fuir. De la

petite fenêtre de ma maison, que de fois ne les

ai-je pas vus saluant de la tête en temps

d’orage ; que de fois ne les ai-je pas

regardés se tourmentant en désespérés au milieu de

la fumée des neiges que le coup de balai de la

bise soulève et lisse, sur les pentes ! Que

font-ils là-haut, ces arbres désolés ?

Je m’intéresse à

leur souple échine, aujourd’hui tranquille dans le

bleu du ciel, demain secouée quand passent les

nuages. Je me réjouis de leur calme, je m’afflige

de leurs gestes effarouchés. Ce sont des amis. À

toute heure, je les ai sous les yeux. Le matin,

derrière leur clair rideau, le soleil se lève et

monte dans sa gloire. D’où vient-il ? Montons

là-haut, et peut-être l’apprendrai-je.

Je gravis la

pente. C’est une maigre pelouse tondue des

moutons. Pas un buisson, fertile en déchirures

dont j’aurais la responsabilité en rentrant à la

maison ; pas de rochers non plus, d’escalade

compromettante. Rien autre que de larges pierres

plates, çà et là clairsemées. Il n’y a qu’à

cheminer tout droit, en terrain uni. Mais la

pelouse a l’inclinaison d’un toit. Elle est

longue, longue, et mes jambes sont bien courtes.

De temps en temps je regarde là-haut. Mes amis,

les arbres de la cime, ne semblent pas se

rapprocher. Hardi, petit ! grimpe toujours.

Que vois-je là,

à mes pieds ? Un bel oiseau vient de

s’envoler de sa cachette sous l’auvent d’une large

pierre. Bénédiction du Ciel, il y a un nid de

crins et de fines pailles. C’est le premier que je

trouve, la première des joies que me vaudra

l’oiseau. Et dans ce nid, il y a six œufs,

joliment groupés à côté l’un de l’autre ; et

ces œufs sont d’un bleu magnifique, comme trempés

dans une teinture de céleste azur. Terrassé de

bonheur, je m’étends sur la pelouse et contemple.

Cependant la

mère, avec un petit claquement de gosier, tack,

tack, vole inquiète d’une pierre à l’autre,

non loin de l’indiscret. Mon âge est sans pitié,

trop barbare encore pour comprendre les angoisses

maternelles. Un projet me roule dans la tête,

projet de petite bête de proie. Je reviendrai dans

quinze jours cueillir la nichée avant qu’elle

parte. En attendant, prenons un de ces jolis œufs

bleus, un seul, témoignage triomphal de ma

découverte. Crainte d’écrasement, la fragile pièce

est déposée sur un peu de mousse dans le creux de

la main. Qu’il me jette la pierre celui qui, dans

son enfance, n’a pas connu l’ivresse du premier

nid trouvé.

Ma délicate

charge, que mettrait à mal un faux pas, me fait

renoncer au reste de l’ascension. Un autre jour je

verrai les arbres de la crête où se lève le

soleil. Je redescends la pente. Au bas je

rencontre M. le vicaire, qui faisait sa

promenade en lisant son bréviaire. Il me voit

cheminer gravement ainsi qu’un porteur de

reliques ; il aperçoit ma main qui dissimule

quelque chose derrière le dos.

« Qu’as-tu

là, petit ? » demande l’abbé.

Tout confus,

j’ouvre la main et montre mon œuf bleu sur un lit

de mousse.

« Ah !

un œuf de Saxicole, fait le vicaire. Où donc as-tu

pris cela ?

– Là-haut, sous une pierre. »

De question en

question, ma peccadille est confessée. Le hasard

m’a fait trouver un nid alors que je n’en

cherchais pas. Il y avait six œufs. J’en ai pris

un, que voilà, et j’attends l’éclosion des autres.

Je reviendrai lever la nichée lorsque les jeunes

auront aux ailes les canons des grosses plumes.

« Mon petit

ami, répond l’abbé, tu ne feras pas cela. Tu ne

déroberas pas à la mère sa couvée ; tu

respecteras l’innocente famille ; tu

laisseras grandir et s’envoler du nid les oiseaux

du bon Dieu. Ils sont la joie des champs, ils

expurgent la terre de sa vermine. Si tu veux être

sage, tu ne toucheras plus au nid. »

Je le promets,

et l’abbé continue sa promenade. Je revins à la

maison avec deux bonnes semences jetées dans les

friches de mon intellect d’enfant. Une parole

autorisée venait de m’apprendre que gâter des nids

est une action mauvaise. Je n’avais pas bien

compris comment l’oiseau nous vient en aide en

détruisant la vermine, fléau des récoltes ;

mais, tout au fond de mon cœur, j’avais senti que

c’est mal d’affliger les mères.

Saxicole, avait

prononcé l’abbé en voyant ma trouvaille.

Tiens ! me disais-je, tout comme nous les

bêtes ont des noms. Qui les a dénommées ?

Comment s’appellent telle et telle autre de mes

connaissances dans les prairies et les bois ?

Que veut dire le motsaxicole ?

Des années

passent, et le latin m’apprend que saxicole

signifie habitant des rochers. Mon oiseau, en

effet, tandis que j’étais en extase devant ses

œufs, volait d’une pointe de rocher à

l’autre ; sa maison, son nid, avait pour

toiture le rebord d’une large pierre. Un progrès

de plus glané dans les livres m’apprit que l’ami

des coteaux pierreux se nommait aussi Motteux,

parce que, en saison de labour, il vole d’une

motte à l’autre, inspectant les sillons riches de

vermisseaux déterrés. Sur la fin, je connus

l’expression provençale de Cul-blanc, expression

bien imagée elle aussi, rappelant la tache du

croupion qui s’étale en papillon blanc lorsque,

d’un bref essor, l’insecte voltige dans les

guérets.

Ainsi naissait

le vocabulaire qui devait un jour me permettre de

saluer de leur vrai nom les mille acteurs de la

scène des champs, les mille fleurettes nous

souriant au bord des sentiers. Le terme que le

vicaire avait prononcé, sans y ajouter la moindre

importance, me révélait un monde, celui des herbes

et des bêtes désignées par leur vrai nom. Laissons

à l’avenir le soin de débrouiller un peu l’immense

lexique ; pour aujourd’hui souvenons-nous du

Saxicole.

Au couchant, mon

village croule en cascade de jardinets où

mûrissent la prune et la pomme. De petits murs

ventrus, noircis par la lèpre des lichens et des

mousses, soutiennent les terres étagées. Au bas de

la pente est le ruisseau. Presque partout, d’un

élan on peut le franchir. Aux endroits étalés en

nappe, des pierres plates à demi exondées servent

de passerelle. Nulle part de gouffre, terreur des

mères lorsque les enfants s’absentent ; de

l’eau jusqu’aux genoux, pas plus. Cher ruisselet,

si frais, si limpide, si tranquille, j’ai vu

depuis des fleuves majestueux, j’ai vu la mer

immense. Rien dans mes souvenirs ne vaut tes

humbles cascatelles. Ton mérite est la sainte

poésie des premières impressions.

Un meunier s’est

avisé de faire travailler le ruisselet, qui s’en

allait si gai à travers les prairies. À mi-hauteur

du coteau, un canal, économisant la pente, dérive

une partie des eaux et les amène dans un grand

réservoir, dispensateur de la force motrice pour

les roues du moulin. Situé au bord d’un sentier

fréquenté, ce bassin se termine par le barrage

d’un mur.

Un jour, me

hissant sur les épaules d’un camarade, j’ai

regardé par-dessus la triste muraille, toute

barbue de fougères. Je vis des eaux mortes sans

fond, pleines de gluantes chevelures vertes. Dans

les trouées du visqueux tapis, paresseusement

nageait une sorte de lézard courtaud, noir et

jaune. Aujourd’hui je l’appellerais

Salamandre ; alors il me parut le fils de

l’Aspic et du Dragon, dont nos contes terrifiants

parlaient à la veillée. Brrr ! J’en ai assez

vu, redescendons vite.

Plus bas est le

ruisseau. Sur chaque rive, des aulnes et des

frênes, s’inclinant, emmêlent leurs ramées et

forment cintre de verdure. À leur base, derrière

un vestibule de grosses racines tordues, s’ouvrent

des retraites aquatiques que prolongent des

couloirs ténébreux. Sur le seuil de ces refuges

tremblote un peu de soleil découpé en ovales par

le tamis du feuillage.

Là stationnent

les Vairons cravatés de rouge. Avançons bien

doucement, couchons-nous à terre et regardons.

Qu’ils sont beaux, les petits poissons à gorge

écarlate ! Groupés à côté l’un de l’autre, la

tête tournée à l’inverse du courant, ils se

gonflent, ils se dégonflent les joues, ils se

rincent la bouche en des lampées sans fin. Pour se

maintenir immobiles dans l’eau qui fuit, rien

autre qu’un léger frisson de la queue et de la

nageoire du dos. Une feuille tombe de l’arbre.

Pst ! La bande a disparu.

Au-delà du

ruisseau est un bosquet de hêtres, aux troncs

lisses et droits, semblables à des colonnes. Dans

leur majestueuse ramée, pleine d’ombre, jacassent

des Corneilles, en se tirant de l’aile quelques

vieilles plumes remplacées par de nouvelles. Le

sol est matelassé de mousse. Dès les premiers pas

sur le moelleux tapis, un champignon est aperçu,

non étalé encore et pareil à un œuf laissé là par

quelque poule vagabonde. C’est le premier que je

cueille, le premier qu’entre mes doigts je tourne

et je retourne, m’informant un peu de sa structure

avec cette vague curiosité qui est l’éveil de

l’observation.

Bientôt d’autres

sont trouvés, différents de taille, de forme, de

coloration. C’est vrai régal pour mes yeux

novices. Il y en a de façonnés en clochette, en

éteignoir, en gobelet ; il y en a d’étirés en

fuseau, de creusés en entonnoir, d’arrondis en

demi-boule. J’en rencontre qui, à l’instant, se

colorent de bleu ; j’en vois de gros qui

s’effondrent en pourriture où grouillent des vers.

D’autres,

configurés en poires, sont secs et s’ouvrent au

sommet d’un trou rond, sorte de cheminée d’où

s’échappe un jet de fumée lorsque, du bout du

doigt, je leur tapote le ventre. Ce sont les plus

curieux. J’en remplis ma poche pour les faire

fumer à loisir, jusqu’à épuisement du contenu, qui

se réduit enfin en une sorte d’amadou.

Que de

distractions en ce bosquet de délices ! Bien

des fois j’y suis revenu depuis ma première

trouvaille ; là s’est faite, en compagnie des

Corneilles, ma première éducation en fait de

champignons. Mes récoltes, cela va de soi,

n’étaient pas admises à la maison. Le champignon,

ou le Boutorel, comme nous disions, y

avait mauvaise renommée, il empoisonnait les gens.

Sans plus ample informé, la mère le bannissait de

la table de famille. Je ne comprenais guère

comment le Boutorel, si avenant

d’aspect, avait telle malice mais enfin j’écoutais

l’expérience des parents, et jamais rien de

fâcheux ne m’est survenu de mes étourdies

relations avec l’empoisonneur.

Mes visites au

bois de hêtres se répétant, je parvins à répartir

mes trouvailles en trois catégories. Dans la

première, la plus nombreuse, le champignon avait

le dessous garni de feuillets rayonnants. Dans la

seconde, la face inférieure était doublée d’un

épais coussinet criblé de trous à peine visibles.

Dans la troisième, elle était hérissée de menues

pointes pareilles aux papilles de la langue du

chat. Le besoin d’ordre pour venir en aide à la

mémoire me faisait inventer une classification.

Bien plus tard

me tombèrent entre les mains certains petits

livres où j’appris que mes trois catégories

étaient connues ; elles avaient même des noms

latins, ce qui était loin de me déplaire. Ennobli

par le latin qui me fournissait mes premiers

thèmes et mes premières versions, glorifié par

l’antique langage dont faisait usage M. le

curé disant sa messe, le champignon grandissait en

mon estime. Pour mériter ainsi appellation

savante, il devait avoir réelle importance.

Les mêmes livres

me dirent le nom de celui qui m’avait tant amusé

avec sa cheminée fumante. Cela s’appelait Vesse-de-loup.

Le terme me déplut ; il sentait la mauvaise

compagnie. À côté se trouvait une dénomination

plus décente : Lycoperdon ;

mais ce n’était qu’apparence, car les racines

grecques m’apprirent un jour que Lycoperdon

signifie précisément vesse-de-loup. L’histoire des

plantes abonde en termes qu’il n’est pas toujours

convenable de traduire. Legs des anciens âges

moins réservés que le nôtre, la botanique a bien

des fois gardé la brutale franchise des mots

bravant l’honnêteté.

Qu’ils sont loin

ces temps bénis où ma curiosité d’enfant

s’exerçait, isolée, à la connaissance des

champignons ! Eheu ! fugaces

labuntur anni, disait Horace. Oh !

oui ; ils s’écoulent vite, les ans, alors

surtout qu’ils sont plus près de s’épuiser. Ils

étaient le gai ruisselet qui s’attarde parmi les

osiers sur des pentes insensibles ; ils sont

aujourd’hui le torrent, qui charrie mille débris

et se précipite vers l’abîme. Si fugaces qu’ils

soient, mettons-les à profit.

À la nuit

tombante, le bûcheron se hâte de lier ses derniers

fagots. De même, au déclin de mes jours, humble

bûcheron dans la forêt du savoir, j’ai souci de

mettre en ordre ma falourde. Que restera-t-il de

mes recherches sur les instincts ?

Apparemment peu de chose ; tout au plus

quelques fenêtres ouvertes sur un monde non encore

exploré avec toute l’attention qu’il mérite.

Les champignons,

mes délices botaniques depuis ma prime jeunesse,

auront destinée pire. Je n’ai cessé de les

fréquenter. Aujourd’hui encore, rien que pour

renouer connaissance avec eux, je vais, d’un pas

traînant, les visiter dans les beaux après-midi de

l’automne. J’aime toujours à voir émerger du tapis

rose des bruyères les grosses têtes des Bolets,

les chapiteaux des Agarics, les buissons corallins

des Clavaires.

À Sérignan, mon

étape finale, ils m’ont prodigué leurs séductions,

tant ils abondent sur les collines voisines,

boisées d’yeuses, d’arbousiers et de romarins. En

ces dernières années, telle richesse m’a inspiré

un projet insensé, celui de collectionner en

effigies ce qu’il m’était impossible de conserver

en nature dans un herbier. Je me suis mis à

peindre, de grandeur naturelle, toutes les espèces

de mon voisinage, des plus grosses aux moindres.

L’art de l’aquarelle m’est inconnu.

N’importe ; ce que je n’ai jamais vu

pratiquer, je l’inventerai, m’y prenant d’abord

mal, puis un peu mieux, puis bien. Le pinceau fera

diversion au tracas de la prose quotidienne.

Me voici

finalement en possession de quelques centaines de

feuilles où sont représentés, avec leur grandeur

naturelle et leur coloris, les divers champignons

des alentours. Ma collection a certaine valeur.

S’il lui manque la tournure artistique, elle a du

moins le mérite de l’exactitude. Elle me vaut le

dimanche des visiteurs, gens de la campagne, qui

naïvement regardent, ébahis que ces belles images

soient faites à la main, sans moule et sans

compas. Ils reconnaissent tout de suite le

champignon représenté ; ils me disent le nom

populaire, preuve de la fidélité de mon pinceau.

Or, que

deviendra cette haute pile d’aquarelles, objet de

tant de travail ? Sans doute les miens

garderont quelque temps la relique ; mais tôt

ou tard, devenue encombrante, déménagée d’un

placard dans un autre placard, d’un grenier dans

un autre grenier, visitée des rats et souillée de

maculatures, elle tombera entre les mains d’un

arrière-neveu qui, enfant, la découpera en carrés

pour faire des cocottes. C’est la règle. Ce que

nos illusions ont caressé avec le plus d’amour

finit de façon misérable sous les griffes de la

réalité...."