Suggestion de

lecture :

"CHAPITRE

XVI

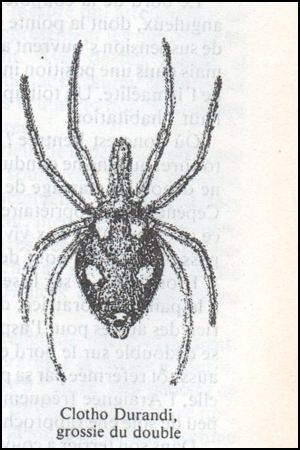

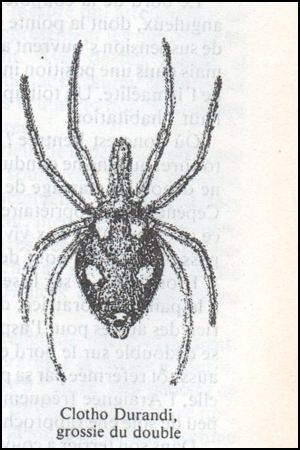

L’ARAIGNÉE CLOTHO

Celle-ci

s’appelle Clotho de Durand (Clotho Durandi Latr.),

en souvenir de celui qui, des premiers, appela

l’attention sur cette Aranéide. S’en aller dans

l’éternité avec le sauf-conduit d’une petite bête

qui sauvegarde de l’oubli, si vite venu sous les

roquettes et les mauves, n’est pas avantage à

dédaigner. La plupart disparaissent sans laisser

un écho qui répète leur nom ; ils sont

ensevelis dans l’oubli, la pire des sépultures.

D’autre, parmi

les naturalistes, afin de surnager un peu, ont

pour esquif la dénomination donnée à tel ou tel

autre objet des trésors de la vie. Une croûte de

lichen sur les vieilles écorces, un brin d’herbe,

une frêle bestiole transmettent un nom à l’avenir

aussi vaillamment que le ferait un nouvel

astéroïde. Malgré ses abus, elle est infiniment

respectable, cette façon d’honorer les disparus.

Pour graver une épitaphe de quelque durée, où

trouver mieux que l’élytre d’un scarabée, la

coquille d’un colimaçon, la toile d’une

araignée ? Le granit ne les vaut pas. Confiée

à la pierre dure, une inscription s’efface,

confiée à l’aile d’un papillon, elle est

indestructible. Donc, va pour Durand.

Mais que vient

faire ici Clotho ? Est-ce par caprice de

nomenclateur, à court de syllabes pour dénommer le

flot toujours montant des bêtes à

cataloguer ? Pas tout à fait. Un nom

mythologique lui est venu à l’esprit, sonnant

bien, et par surcroît non déplacé dans la

désignation d’une filandière. L’antique Clotho est

la plus jeune des trois Parques ; elle tient

la quenouille où se filent nos destinées,

quenouille garnie de bourre sauvage en abondance,

de quelques brins de soie, et bien rarement d’un

maigre fil d’or.

Gracieuse de

forme et de costume autant que peut l’être une

Araignée, la Clotho des naturalistes est, avant

tout une filandière de haut talent, et tel est le

motif qui lui a valu le nom de l’infernale

divinité porteuse de quenouille. Il est fâcheux

que l’analogie ne s’étende pas plus loin. La

Clotho mythologique, très avare de soie et

prodigue de bourre grossière, nous file une rude

vie ; la Clotho à huit pattes ne fait usage

que de la soie exquise ; elle travaille pour

elle, l’autre travaille pour nous, qui n’en valons

guère la peine.

Désirons-nous

faire sa connaissance ? Sur les pentes

rocailleuses que le soleil calcine au pays de

l’olivier, retournons les pierres plates, de

quelque largeur ; visitons surtout les amas

que les bergers dressent pour se faire un siège et

surveiller de haut les moutons paissant parmi les

lavandes. Ne nous laissons pas décourager ;

la Clotho est rare, tous les cantonnements ne lui

conviennent pas. Si la bonne fortune sourit enfin

à notre persévérance, nous verrons, adhérant à la

face inférieure de la pierre soulevée, un édifice

d’extérieur fruste, en forme de coupole renversée,

du volume à peu près d’une moitié d’orange

mandarine. À la surface sont incrustés ou

pendillent de menus coquillages, des parcelles de

terre, et surtout des insectes desséchés.

Le bord de la

coupole rayonne en une douzaine de prolongements

anguleux, dont la pointe épanouie se fixe à la

pierre. Entre ces lanières de suspension s’ouvrent

autant de spacieuses arcades renversées. C’est,

mais dans une position inverse, la demeure en poil

de chameau, la tente de l’Ismaélite. Un toit

aplati, tendu entre les lanières d’attache, clôt

en haut l’habitation.

Où donc est

l’entrée ? Toutes les arcades du bord

s’ouvrent sur la toiture, aucune ne conduit à

l’intérieur. En vain le regard explore, rien ne

dénote un passage de communication entre le dedans

et le dehors. Cependant la propriétaire de la case

doit sortir de temps à autre, ne serait-ce que

pour aller aux vivres ; sa tournée faite,

elle doit rentrer. Par où passe-t-elle ? Un

bout de paille va nous dire le secret.

Promenons-le sur

le seuil des diverses arcades. De partout

résistance à la paille exploratrice, de partout

rigoureuse clôture. Ne différant en rien des

autres pour l’aspect, un seul des festons,

adroitement sollicité, se dédouble sur le bord en

deux lèvres et bâille un peu. Voilà la porte,

aussitôt refermée par sa propre élasticité. Ce

n’est pas tout : rentrée chez elle,

l’Araignée fréquemment met les verrous,

c’est-à-dire qu’avec un peu de soie elle rapproche

et maintient fixes les deux battants de l’huis.

Dans son terrier

à couvercle non distinct du sol et mobile autour

d’une charnière, la Mygale maçonne n’est pas mieux

en sécurité que la Clotho dans sa tente,

inviolable pour tout ennemi non au courant de la

méthode. En péril, celle-ci vite accourt chez

elle ; d’un coup de griffette, elle fait

bâiller la fissure ; elle entre, elle

disparaît. La porte se ferme d’elle-même, munie au

besoin d’une serrure de quelques fils. Jamais

larron, dérouté par la multiplicité des arcades,

toutes pareilles, ne découvrira comment la

poursuivie a disparu soudain.

D’ingéniosité

plus simple en mécanisme défensif, la Clotho est

incomparablement supérieure à la Mygale sous le

rapport du bien-être chez soi. Ouvrons sa cabine.

Quel luxe ! On raconte qu’un Sybarite de

l’antiquité ne pouvait reposer, se sentant blessé

dans son lit par le pli d’une feuille de rose. La

Clotho n’est pas moins exigeante. Comme finesse,

sa couchette est mieux que le duvet du cygne, et

comme blancheur, mieux que le coton des nuées où

couvent les orages d’été. C’est l’idéal du

molleton. Au-dessus est un ciel de lit de même

souplesse. Entre les deux, bien à l’étroit, repose

l’Araignée, courte de pattes, costumée de sombre,

avec cinq cocardes jaunes sur le dos.

Le repos en cet

exquis réduit exige stabilité parfaite, surtout

les jours de tourmente, lorsque des vents coulis

pénètrent sous la pierre. Cette condition est des

mieux remplies. Promenons un regard attentif sur

l’habitation. Les festons qui cernent la toiture

d’une balustrade et supportent le poids de

l’édifice se fixent à la dalle par leur extrémité.

En outre, de chaque point d’attache part un

faisceau de fils divergents, qui rampent sur la

pierre, y adhèrent dans toute leur longueur et se

prolongent à de grandes distances. J’en ai mesuré

qui atteignaient un empan. Ce sont des câbles

d’ancrage ; ils représentent les piquets et

les cordes qui stabilisent la tente du Bédouin.

Avec de tels appuis, si nombreux et si

méthodiquement disposé, le hamac ne saurait être

arraché de sa base, à moins que n’interviennent

des brutalités dont l’Araignée n’a pas à se

préoccuper, tant elles sont rares.

Un autre détail

attire l’attention. Si l’intérieur de la demeure

est d’une délicieuse propreté, l’extérieur abonde

en souillures, lopins de terre, miettes de bois

pourri, menus graviers. Fréquemment il y a

pire ; le dehors de la tente devient un

charnier. Là se trouvent, incrustés ou suspendus,

des cadavres secs d’Opâtres, d’Asides et autres

Ténébrionides amis des abris sous roche ; des

tronçons d’Iule blanchis au soleil, des coquilles

de Pupa, hôte des pierrailles, enfin des Hélices

choisies parmi les moindres.

Pour la majeure

part, ces reliques sont des reliefs de table

évidemment. Non versée dans l’art des lacets, la

Clotho pratique la chasse à courre, et se nourrit

de la bohème errant, d’une pierre à l’autre. Qui

pénètre de nuit sous la dalle est jugulé par la

maîtresse de céans. Le cadavre tari, au lieu

d’être rejeté à distance, est appendu à la

muraille de soie, comme si l’Araignée voulait

faire un épouvantail de son logis. Mais ce n’est

certes pas là son but. Agir en ogre qui suspend

ses victimes aux fourches patibulaires de son

castel, n’est pas le moyen de rassurer les

passants dont on guette la capture.

D’autres motifs

aggravent le doute. Les coquillages appendus le

plus souvent sont vides, mais il s’en trouve aussi

d’occupés par le mollusque, intact et vivant. Que

peut faire la Clotho d’un Pupa cinerea,

d’un Pupa quadridens et autres

étroites spires où l’animal recule à des

profondeurs inaccessibles ? Incapable de

casser l’étui calcaire et d’atteindre le reclus

par l’embouchure, pourquoi l’Araignée

cueille-t-elle pareille trouvaille, dont les

chairs visqueuses ne sont probablement pas de son

goût ? Le soupçon vient que c’est ici simple

affaire de lest et d’équilibre stable. Pour

empêcher sa nappe, filée dans l’angle des murs, de

se déformer au moindre souffle d’air, la Tégénaire

domestique la charge de plâtras ; elle y

laisse s’amasser les menues ruines du mortier.

Serions-nous en présence d’une industrie du même

ordre ? Essayons l’expérimentation,

préférable à toutes les conjectures.

Élever la Clotho

n’est pas entreprise onéreuse, obligeant de

transporter chez soi la pesante dalle où

l’habitation est assise. Une manœuvre des plus

simples suffit. Avec la pointe d’un canif, je

détache de la pierre les amarres de suspension. Il

est rare que l’Araignée détale, tant elle est

casanière. Du reste, je mets à l’enlèvement de la

case toute la réserve possible. J’emporte ainsi

dans un cornet de papier le logis avec sa

propriétaire.

Tantôt des

rondelles de sapin, débris de vieilles boîtes à

fromage, tantôt des tablettes de carton remplacent

les pierres plates, trop lourdes à transporter et

trop encombrantes sur ma table. J’y dispose

isolément le hamac de soie, en fixant, un par un,

les prolongements anguleux avec des bandelettes de

papier gommé. Trois brefs piliers supportent la

préparation. Voilà, sous forme de petits dolmens,

suffisamment imités les abris sous roche. Pendant

tout ce travail, si l’on a soin d’éviter les chocs

et les secousses, l’Araignée ne sort de chez elle.

Enfin les appareils sont mis sous des cloches en

toile métallique que reçoivent des terrines

pleines de sable.

Le lendemain, on

peut avoir déjà réponse à la question. Si sur le

nombre des cabines appendues au plafond des

dolmens en sapin ou en carton, il s’en trouve

quelqu’une de délabrée, de déformée outre mesure

au moment de l’extraction, l’Araignée l’abandonne

pendant la nuit et va se domicilier ailleurs,

parfois sur le treillis même de la cloche.

La nouvelle

tente, ouvrage de quelques heures, atteint à peine

comme ampleur le diamètre d’une pièce de deux

francs. Construite d’ailleurs d’après les mêmes

principes que les vieux manoirs, elle se compose

de deux maigres nappes superposées, la supérieure

plane et formant ciel de lit, l’inférieure courbe

et façonnée en pochette. Le tissu en est d’extrême

ténuité ; un rien le déformerait aux

détriments de l’espace disponible, déjà si réduit

et tout juste suffisant à la recluse.

Eh bien, pour

maintenir tendue la gaze délicate, la stabiliser

et lui conserver la plus grande capacité, qu’a

fait l’Aranéide ? Précisément ce que lui

conseilleraient nos traités de statique ;

elle a lesté sa construction ; elle en a

abaissé, de son mieux, le centre de gravité. De la

convexité de la poche pendent, en effet, de longs

chapelets de grains de sable liés par des

cordelettes de soie. À ces stalactites sableuses,

dont l’ensemble forme une barbe touffue,

s’adjoignent quelques lourdes masses isolées au

bout d’un fil et descendant plus bas. Le tout est

un lest, un appareil d’équilibre et de tension.

L’édifice

actuel, construit à la hâte dans l’intervalle

d’une nuit, est la fragile ébauche de ce que

deviendra plus tard la demeure. Des assises

successives seront ajoutées, et la paroi deviendra

finalement épais molleton apte à conserver en

partie de lui-même la courbure et la capacité

requises. Alors sont abandonnées les stalactites

de sable, si utiles à la tension de la pochette

initiale, et l’Araignée se borne à plaquer sur sa

demeure tout objet un peu lourd, principalement

des cadavres d’insectes, parce que, sans

recherches, elle les a sous les pattes après

chaque réfection. Ce sont là des moellons et non

des trophées ; ils tiennent lieu des

matériaux qu’il faudrait cueillir à distance et

hisser là-haut. Ainsi s’obtient un blindage qui

fortifie la demeure et la stabilise. En outre, un

surcroît d’équilibre résulte souvent de menus

coquillages et autres objets longuement appendus.

Qu’adviendrait-il

si l’on dépouillait de son revêtement une vieille

case, depuis longtemps parachevée ? En ce

désastre, l’Araignée reviendrait-elle aux

stalactites de sable, moyen rapide de

stabilisation ? C’est bientôt reconnu. Dans

mes bourgades sous cloche, je fais choix d’une

cabine de belle dimension. J’en dénude

l’extérieur ; j’en enlève soigneusement tout

corps étranger. La soie y reparaît dans son

originale blancheur. La demeure est magnifique,

mais elle me semble trop flasque.

C’est aussi

l’avis de l’Araignée, qui se met à l’ouvrage la

nuit suivante pour remettre les choses, en bon

état. Et comment ? Encore avec des chapelets

de sable appendus. En quelques nuits, la sacoche

de soie se hérisse d’une épaisse et longue barbe

de stalactites, ouvrage singulier, excellent pour

maintenir le tissu dans une invariable courbure.

De même les câbles d’un pont suspendu sont

stabilisés par le poids du tablier.

Plus tard, à

mesure que l’Araignée s’alimente, les reliefs des

victuailles sont incrustés, le sable ébranlé tombe

petit à petit, et le logis reprend son aspect de

charnier. Nous voici revenus à la même

conclusion : la Clotho connaît sa

statique ; par des poids additionnels, elle

sait abaisser le centre de gravité et donner de la

sorte à sa demeure l’équilibre et la capacité

convenables.

Or, que

fait-elle en son logis, si mollement

capitonné ! Rien que je sache. L’estomac

satisfait, les pattes délicieusement étalées sur

le moelleux tapis, elle ne fait rien, ne songe à

rien ; elle écoute le bruit de la terre qui

tourne. Ce n’est pas le sommeil, encore moins la

veille ; c’est un état moyen où persiste seul

un vague sentiment de bien-être. Sur le point de

nous endormir dans un bon lit, nous avons quelques

moments de béatitude, prélude de l’extinction de

la pensée et de ses tracas, et ces moments ne sont

pas les moins doux. La Clotho semble en connaître

de pareils, et largement elle en jouit.

Si je fais

bâiller l’huis de la cabine, invariablement je

trouve l’Araignée immobile, comme dans une

interminable méditation. Il faut les agaceries

d’un brin de paille pour la tirer de son

recueillement. Il faut l’aiguillon de la faim pour

la faire sortir ; et comme elle est d’une

extrême sobriété, ses apparitions au dehors sont

fort rares. En trois ans d’observations assidues,

dans l’intimité de mon cabinet, il ne m’est pas

arrivé une seule fois de la voir explorer, de

jour, le domaine de la cloche. C’est de nuit, à

des heures très avancées, qu’elle s’aventure

dehors, en quête de victuailles. La suivre dans

son expédition, n’est guère praticable.

La patience m’a

valu de la trouver, vers les dix heures du soir,

prenant le frais sur le toit plat de sa maison. De

là, sans doute, elle épiait le passage du gibier.

Effrayée par la clarté de ma bougie, l’amie de

l’obscur est à l’instant rentrée chez elle, se

refusant à toute révélation de ses petits secrets.

Seulement, le lendemain, un cadavre de plus

pendait à la muraille de la case, preuve de la

chasse reprise avec succès après mon départ.

Timide à l’excès

et nocturne, la Clotho nous dérobe ses

mœurs ; elle nous livre ses œuvres, précieux

documents pour l’histoire, mais elle nous cache

ses actes, en particulier la ponte, que je

rapporte par approximation au mois d’octobre. Le

dépôt des œufs est fractionné en cinq ou six

pochettes aplaties, de forme lenticulaire dont

l’ensemble occupe la majeure part du logis

maternel. Ces capsules ont chacune leur paroi

propre en superbe satin blanc, mais elles sont

tellement soudées d’une part entre elles, d’autre

part avec le plancher de la demeure, qu’il est

impossible de les séparer sans déchirures et de

les obtenir isolées. L’ensemble des œufs atteint

environ la centaine.

Sur le monceau

des pochettes se tient la mère, avec la dévotion

d’une poule sur sa couvée. La maternité ne l’a pas

flétrie. Quoique amoindrie en volume, elle a

toujours excellent aspect de santé ; son

ventre replet et, sa peau bien tendue affirment

tout d’abord que son rôle n’est pas fini.

L’éclosion est

précoce. Novembre n’est pas arrivé que les

pochettes contiennent des jeunes tout petits,

costumés de sombre avec cinq points jaunes,

exactement comme les adultes. Les nouveau-nés ne

quittent pas leurs alcôves respectives. Serrés

l’un contre l’autre, ils y passent toute la

mauvaise saison, tandis que la mère, accroupie sur

l’amas des loges, veille à la sécurité générale,

sans connaître sa famille autrement que par les

douces trépidations perçues à travers les cloisons

des chambrettes. Ce que nous a montré l’Araignée

labyrinthe, en permanence pendant deux mois dans

son corps de garde, pour y défendre au besoin sa

nitée, qu’elle ne verra jamais, la Clotho le fait

pendant près de huit mois, méritant ainsi de voir

un peu sa famille trottiner autour d’elle dans la

grande cabine et d’assister à l’exode final, le

grand voyage au bout d’un fil.

Quand arrivent

les chaleurs de juin, les jeunes, aidés

probablement par la mère, percent les parois de

leurs loges, sortent de la tente maternelle, dont

ils connaissent très bien, la secrète issue,

prennent quelques heures l’air sur le seuil, puis

s’envolent, emportés à distance par un aérostat

funiculaire, premier travail de leur tréfilerie.

La vieille

Clotho reste, insoucieuse de cette émigration qui

la laisse seule. Loin d’être fanée, elle semble

rajeunie. Sa fraîche coloration, son vigoureux

aspect font soupçonner une longévité capable d’une

seconde famille. Sur ce sujet, je n’ai qu’un

document, assez probant d’ailleurs. Les rares

mères dont ma patience ne s’est pas lassée de

surveiller les actes, malgré les minuties de

l’éducation et la lenteur du résultat, ont quitté

leurs demeures après le départ des jeunes, et sont

allées en tisser d’autres, chacune la sienne, sur

le treillis de la cloche.

C’étaient des

ébauches sommaires, ouvrages d’une nuit. Deux

tentures superposées, celle d’en haut plane, celle

d’en bas concave et lestée de stalactites en

grains de sable, constituaient la nouvelle

habitation, qui, épaissie par des assises de jour

en jour multipliées, serait devenue semblable à

l’ancienne. Pourquoi l’Araignée abandonne-t-elle

son vieux manoir, non délabré, de bien s’en faut,

et d’excellent usage encore, d’après les

apparences ? Si je ne me fais illusion, je

crois en entrevoir le motif.

La cabine

d’autrefois, si bien capitonnée, a de graves

désavantages ; elle est encombrée par les

ruines des chambrettes des fils. Extirper ces

ruines, que mes pinces n’arrachent pas sans

difficulté, tant elles font corps avec le reste du

logis, serait pour la Clotho besogne exténuante,

peut-être au-dessus de ses forces. C’est ici

résistance de nœuds gordiens, que ne peut

dissoudre la filandière même qui les a noués.

L’encombrant monceau restera donc.

Si l’Araignée

devait être seule, peu lui importerait, après

tout, la réduction de l’espace ; il lui en

faut si peu, juste de quoi se mouvoir ! Et

puis, quand on a passé sept à huit mois en la

gênante présence de ces alcôves, pour quel motif

le brusque besoin de plus ample étendue ? Je

n’en vois qu’un ; il faut à l’Araignée

spacieux logis, non pour elle-même, satisfaite

d’un étroit réduit, mais pour une seconde famille.

Où placer les

pochettes des œufs, si les ruines de la précédente

ponte font obstacle ? À la nouvelle nitée il

faut nouveau logis. Voilà pourquoi, sans doute, se

sentant les ovaires non taris, l’Araignée déménage

et va fonder un autre établissement. À cette

mutation de demeure se bornent les faits observés.

Je regrette que d’autres préoccupations et les

difficultés d’un long élevage ne m’aient pas

permis de continuer et d’établir à fond, comme je

l’ai fait pour la Lycose, les pontes multiples et

la longévité de la Clotho.

Avant de quitter

cette Aranéide, revenons rapidement sur un

problème déjà proposé par les fils de la Lycose,

lorsque, portés pendant sept mois sur le dos de la

mère, ils se maintiennent agiles gymnastes sans

prendre aucune nourriture. À la suite d’une chute,

cas fréquent, escalader une patte de leur monture

et se remettre prestement en selle est pour eux

exercice familier. Ils dépensent de l’énergie sans

se restaurer matériellement.

Les fils de la

Clotho, de l’Araignée labyrinthe et de tant

d’autres nous soumettent la même énigme ; ils

se meuvent et ne mangent pas. À tout époque du

jeune âge, même au cœur de l’hiver, par les âpres

journées de janvier, je déchire les pochettes de

l’une, le tabernacle de l’autre ; je

m’attends à trouver la marmaille dans une profonde

inertie, engourdie par le froid et le défaut de

nourriture. Eh bien, ce n’est pas cela du tout.

Aussitôt leurs loges effractionnées, les reclus à

la hâte sortent, fuient de tous côtés, aussi

agiles qu’aux meilleurs moments de leur vie

émancipée. C’est merveille de les voir ainsi

trottiner. La nichée de perdreaux surprise par un

chien n’est pas plus prompte à se disperser.

Les poussins,

encore mignonnes boules de duvet jaune, accourent

à l’invitation de la mère, se hâtent vers

l’assiette garnie de menus grains de riz.

L’habitude nous a rendus indifférents aux

spectacles de ces gracieuses machinettes animales

d’un fonctionnement si prompt et si précis ;

nous n’y accordons pas attention, tant cela nous

paraît simple. La science scrute et voit autrement

les choses. Elle se dit : rien ne se fait

avec rien ; le Poussin s’alimente, il

consomme, ou pour mieux dire il consume, et de

l’aliment fait chaleur qui se convertit en

énergie.

Si l’on nous

parlait d’un poussin qui, sept à huit mois

d’affilée, se maintiendrait apte à courir,

toujours dispos, toujours de preste allure, sans

se restaurer de la moindre becquée depuis la

sortie de l’œuf, nous n’aurions pas de termes

suffisants pour exprimer notre incrédulité. Or, ce

paradoxe de l’activité sans le soutien du manger,

la Clotho et les autres le réalisent.

Je crois avoir

démontré que les jeunes Lycoses, tant qu’elles

restent avec leur mère, ne prennent pas de

nourriture. À la rigueur, des doutes seraient

admissibles, l’observation restant muette sur ce

qui peut se passer tôt ou tard dans les mystères

du terrier. Là, peut-être, la mère repue

dégorge-t-elle à sa famille quelques miettes du

contenu de son jabot. À tel soupçon, la Clotho se

charge de répondre.

Comme la Lycose,

elle habite avec sa famille, mais elle en est

séparée par les cloisons des cellules où sont

hermétiquement enclos les petits. En cet état,

nulle possibilité de transmission d’aliments

solides. Si l’on songeait à des humeurs nutritives

qui, expectorées par la mère, s’infiltreraient à

travers les cloisons où les reclus viendraient

boire, l’Araignée labyrinthe nous dissuaderait de

cette idée. Quelques semaines après l’éclosion des

jeunes, elle périt, et les petits, toujours

renfermés dans leur chambre de satin pendant la

moitié de l’année, n’en sont pas moins agiles.

Se

sustenteraient-ils des soieries

enveloppantes ? Mangeraient-ils leur

maison ? L’hypothèse n’est pas absurde, car

nous avons vu les Épeires, avant d’entreprendre

une nouvelle toile, déglutir les ruines de

l’ancienne, l’explication n’est pas admissible,

nous affirme la Lycose, dont la famille est

dépourvue de tout rideau soyeux. Bref, il est

certain que les jeunes, tant des unes que des

autres, ne prennent absolument aucune nourriture.

Enfin on se

demande s’ils n’auraient pas en eux-mêmes des

réserves venues de l’œuf, matières grasses ou

autres dont la combustion graduelle se traduirait

en travail mécanique. Si la dépense d’énergie

était de faible durée, de quelques heures, de

quelques jours, volontiers on s’arrêterait à cette

idée d’un viatique moteur, attribut de toute

créature venant au monde. Le poussin le possède à

un haut degré ; il se tient stable sur ses

pattes, il se meut quelque temps avec le secours

seul de l’aliment que lui a fourni l’œuf ;

mais bientôt, si la pâtée manque à l’estomac, le

foyer énergétique s’éteint, l’oiseau périt. Que

serait-ce s’il lui fallait, des sept et des huit

mois sans discontinuer, se tenir debout, se

trémousser, fuir devant un danger ? Où

logerait-il les économies nécessaires à telle

somme de travail ?

La petite

Araignée, à son tour, corpuscule de rien comme

volume, où pourrait-elle emmagasiner assez de

combustible pour suffire à la mobilité pendant une

si longue période ? L’imagination recule,

effarée devant un atome riche de graisses motrices

inépuisables.

Force nous est

alors de recourir à l’immatériel, en particulier

aux radiations calorifiques venues de l’extérieur

et converties par l’organisme en mouvement. C’est

la nutrition énergétique ramenée à son expression

la plus simple : la chaleur motrice, au lieu

d’être dégagée des aliments, est utilisée

directement, telle que la rayonne le soleil, foyer

de toute vie. La matière brute a des secrets

déconcertants, témoin le radium ; la matière

vivante a les siens, plus merveilleux encore. Rien

ne dit que du soupçon suscité par l’Araignée, la

science ne fasse un jour vérité démontrée et

théorème fondamental de la physiologie."