Un

petit texte :

" Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on

le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était

insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait

pas une cabane mais une vraie maison en pierre où l'on voyait

très bien comment son travail personnel avait rapiécé

la ruine qu'il avait trouvé là à son arrivée.

Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait

faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages.

Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée,

son parquet balayé, son fusil graissé; sa soupe bouillait

sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé

de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que

ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux

qui rend les reprises invisibles.

Il me fit partager sa soupe et, comme après je lui offrais ma

blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux

comme lui, était bienveillant sans bassesse.

Il avait été entendu tout de suite que je passerais la

nuit là; le village le plus proche était encore à

plus d'une journée et demie de marche. Et, au surplus, je connaissais

parfaitement le caractère des rares villages de cette région.

Il y en a quatre ou cinq dispersés loin les uns des autres sur

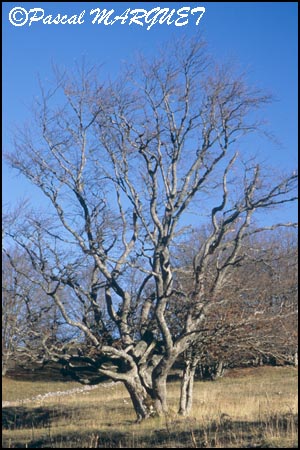

les flans de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs à

la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités

par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits

où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre

les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien

l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme

en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure, dans

le désir continu de s'échapper de cet endroit.

Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leurs camions,

puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette

perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des

rancoeurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du

charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui

se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux

et pour la mêlée générale des vices et des

vertus, sans repos. Par là-dessus, le vent également sans

repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicides

et de nombreux cas de folies, presque toujours meurtrières.

Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa

sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un

après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les

bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposai pour l'aider. Il

me dit que c'était son affaire. En effet : voyant le soin qu'il

mettait à ce travail, je n'insistai pas. Ce fut toute notre conversation.

Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros,

il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore

les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement

fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il

eut ainsi devant lui cent glands parfaits, il s'arrêta et nous

allâmes nous coucher.

La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai

le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le

trouva tout naturel, ou, plus exactement, il me donna l'impression que

rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument

obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir

plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture.

Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où

il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés.

Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de

fer grosse comme le pouce et longue d'environ un mètre cinquante.

Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route

parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes

était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à

la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais.

J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion

mais pas du tout : c'était sa route et il m'invita à l'accompagner

si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à deux

cents mètres de là, sur la hauteur.

Arrivé à l'endroit où il désirait aller,

il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait

ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le

trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui

appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle

était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une

terre communale, ou peut-être, était-elle propriété

de gens qui ne s'en souciaient pas ? Lui ne se souciait pas de connaître

les propriétaires. Il planta ainsi cent glands avec un soin extrême.

Après le repas de midi, il recommença à trier sa

semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il

y répondit. Depuis trois ans il plantait des arbres dans cette

solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille,

vingt mille était sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore

en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il

y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence.

Restaient dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit

où il n'y avait rien auparavant..."

Jean

GIONO - L'Homme qui plantait des arbres